Les chômeurs sont-ils vraiment responsables de la pénurie de main-d’œuvre ?

- Jérôme CoullaréDoctorant en sciences de gestion, école doctorale de Paris, Université Paris 1 Panthéon-Sorbo

The Conversation France

Nous croyons à la libre circulation de l’information

Nous croyons à la libre circulation de l’information

C’est l’un des objectifs de la réforme de l’assurance-chômage qui doit être votée mardi 18 octobre à l’Assemblée nationale et qui durcit les conditions d’indemnisation pour inciter au retour en emploi : répondre à la pénurie de main-d’œuvre qui touche actuellement de nombreux secteurs. « Il n’est plus possible d’avoir dans le même temps, autant de chômage, au-dessus de 7 % dans l’Hexagone, et des postes disponibles, faute de candidats », avait notamment déclaré le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, lors des rencontres économiques d’Aix-en-Provence en juillet dernier.

Or, cette position mobilise de façon indifférenciée les notions de chômage et de pénurie de main-d’œuvre, ce qui fait in fine peser sur les travailleurs hors emploi la responsabilité de la tension du marché du travail – un principe fragilisé par les conclusions de plusieurs études récentes.

Un tableau peu réaliste

Mais d’abord, comment définir cette pénurie de main-d’œuvre, dont l’indicateur remonte en flèche mais n’atteint pas aujourd’hui un niveau inédit en France ? Sa mesure repose sur le relevé des déclarations d’entreprises lors d’enquêtes de conjoncture, réalisées ex post par Pôle emploi et la Direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques (Dares) du ministère du Travail, ou ex ante par France Stratégie quand elles traitent des difficultés de recrutement anticipées par les entreprises. Cette « pénurie » désigne alors la situation d’entreprises « contraintes dans leur production par l’absence de main-d’œuvre ».

La mesure traduit les tensions entre le nombre d’emplois vacants proposés par les employeurs et le nombre de personnes en recherche d’emploi pour un métier donné. Son analyse requiert de distinguer plusieurs dimensions : filières métiers, localisations et autres « facteurs observables » (qualifications recherchées, caractéristiques de l’entreprise, secteur d’activité, etc.).

Pourtant, le tableau globalisant d’une pénurie générale de main-d’œuvre n’est pas réaliste. Comme le soulignait France Stratégie dans un rapport publié en juin dernier :

« Dans la grande majorité des cas, les recrutements aboutissent : sur 3,2 millions d’offres d’emploi déposées à Pôle emploi en 2018, 2,9 millions ont été pourvues ».

Les offres abandonnées pour cause de recrutement difficile représentent en fait moins de 180 000 offres, soit 6 % du total Pôle emploi en 2022, même si la tendance est plus marquée dans les petites et moyennes entreprises (PME), dans le secteur privé de la santé (64 %), de l’action sociale (63 %), dans l’hébergement-restauration (47 %) et l’industrie agroalimentaire (46 %).

Des facteurs propres à chaque entreprise

France Stratégie souligne en outre que les « variables observables » traditionnellement avancées pour expliquer la tension sur les recrutements (taille, secteur, localisation, qualifications recherchées par les entreprises) n’expliquent plus les difficultés de recrutement anticipées par les entreprises :

« La majeure partie des difficultés exprimées relèvent davantage de facteurs propres à chaque entreprise, qui ne sont pas directement mesurables ; la gestion des ressources humaines, la qualité du management, l’image de marque et la réputation de l’employeur ; l’accompagnement de l’entreprise devrait s’appuyer sur des actions spécifiques aux métiers pour lesquels les recrutements apparaissent les plus problématiques ».

La Dares complète le tableau en montrant que 85 % des employeurs qui signalent que leurs salariés sont exposés à des conditions de travail difficiles font face à des problèmes de recrutement :

« Les horaires atypiques ainsi que la difficulté à pouvoir effectuer un travail de qualité sont parmi les expositions professionnelles les plus associées à ces tensions à l’embauche ».

Ces observations se retrouvent d’ailleurs aux États-Unis où « 80 % de l’inadéquation sectorielle entre offre et demande […] trouve son origine dans les difficultés rencontrées par les entreprises à s’adapter », contre 20 % du fait des exigences des travailleurs.

[Plus de 80 000 lecteurs font confiance à la newsletter de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]

Couplée au mythe de la « grande démission », dont la réalité en France a été réfutée par la Dares, la théorie de la « grande pénurie de main-d’œuvre » vise à désigner la demande d’emploi comme étant responsable du défaut d’appariement avec l’offre d’emploi des entreprises. En cause : le manque de main-d’œuvre qualifiée, l’offre de formation déconnectée des besoins du monde de l’entreprise, les exigences démesurées des demandeurs d’emploi en matière de salaires ou de conditions de travail, ou encore les revenus de remplacement (chômage et minima sociaux) trop peu incitatifs à la reprise d’emploi (relativement aux salaires versés par les entreprises).

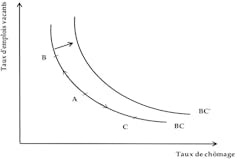

Sur le plan théorique, la courbe proposée par l’économiste britannique William Beveridge en 1944 montre que, dans certains cas, les situations d’emplois vacants de long terme et de chômage élevé peuvent s’observer simultanément. Selon cette théorie, les changements conjoncturels correspondent à des déplacements de la courbe elle-même. Ces travaux légitiment ainsi la coexistence des deux construits – emplois vacants et chômage – en soulignant que l’inefficacité du processus d’appariement peut aussi être le fait des entreprises.

L’affirmation d’une relation transactionnelle

En invoquant la pénurie de main-d’œuvre qui les touche, les entreprises mobilisent donc la sémantique du marché du travail et abandonnent celle du marché de l’emploi. Elles ne sont plus offreuses d’emploi sur le marché de l’emploi, mais occupent désormais l’inconfortable position de demandeuses sur le marché du travail.

Ce renversement du rapport de force rend d’autant plus incompréhensible les choix que l’on peut encore observer, de durcir les critères de recrutement ou de ne pas revaloriser les salaires. Sauf à considérer, dans le cadre de la « théorie du capital humain », que les salariés ne présentent plus un caractère unique nécessitant des politiques de ressources humaines visant leur engagement, mais relèvent désormais davantage d’un régime d’emploi contractuel et d’une relation d’emploi transactionnelle.

Cette hypothèse est d’autant plus plausible que l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a identifié la hausse de l’emploi à durée limitée, notamment chez les jeunes (par l’alternance et les CDD), et de l’emploi indépendant parmi les grandes tendances 2021 :

« La proportion d’indépendants dans l’emploi est aujourd’hui à son plus haut niveau depuis 1999 (près d’un quart des indépendants sont micro-entrepreneurs, cette part étant presque deux fois plus élevée parmi les jeunes) ».

Il serait tentant d’y lire la volonté des entreprises de ne plus être employeurs, pour revenir à leur ancien statut de simples donneurs d’ordres. En choisissant de ne pas s’adapter à l’offre de travail, qui réclamerait d’abaisser les critères de recrutement, de proposer des conditions de travail ou salariales attractives, pour renouer avec une norme d’emploi reposant sur l’engagement mutuel et la stabilité, les entreprises auraient-elles l’intention délibérée d’abandonner la norme d’emploi qui prévalait encore au début du siècle ? Cette apparente rigidité ne serait-elle pas un effet d’aubaine pour définitivement basculer dans une nouvelle ère, où le travail sera finalement encadré par le Code du commerce ?

Jérôme Coullaré est doctorant à l’IAE Paris – Sorbonne Business School, sous la direction de Clotilde Coron, professeure des universités en Sciences de gestion.