Dans sa nouvelle chronique pour Socialter, l’écrivain et critique François Bégaudeau s’attaque au sujet de la violence en politique, et sa légitimité.

La confusion c’est quand on confond.

La question de la violence en politique est souvent posée confusément car on confond les deux plans sur lesquels l’aborder. Plan moral, plan stratégique.

Examiné sur le plan moral, le recours à la violence ne se jauge pas en soi. D’autres critères entrent immédiatement en ligne de compte. Au premier chef la justice. La violence est jugée moralement acceptable si elle est perçue comme juste.

Pour m’assurer que la violence est juste, je dois, conformément au symbole, m’équiper d’une balance. Je pèse. Je soupèse. Dans la main gauche, une fin ; dans la main droite, un moyen. La première justifie-t-elle le second ? L’horizon égalitaire justifie-t-il qu’Action directe assassine le patron de Renault en 1986 ? Jettera-t-on une bombe aux pieds du tsar ? Et si ses jeunes enfants risquent d’exploser avec lui ? Nous voilà pris dans les spéculations morales d’une pièce de Camus. Pénible séjour.

À y regarder de près, l’éternelle balance entre fins et moyens est en fait souvent une balance entre torts et moyens. Torts de ceux qui exercent la violence, moyens de répondre à ces torts. À ma droite : les sols dévastés par l’agrochimie ; à ma gauche, le PDG de Bayer dévasté par sa séquestration de 340 jours entre les mains d’activistes. Je soupèse.

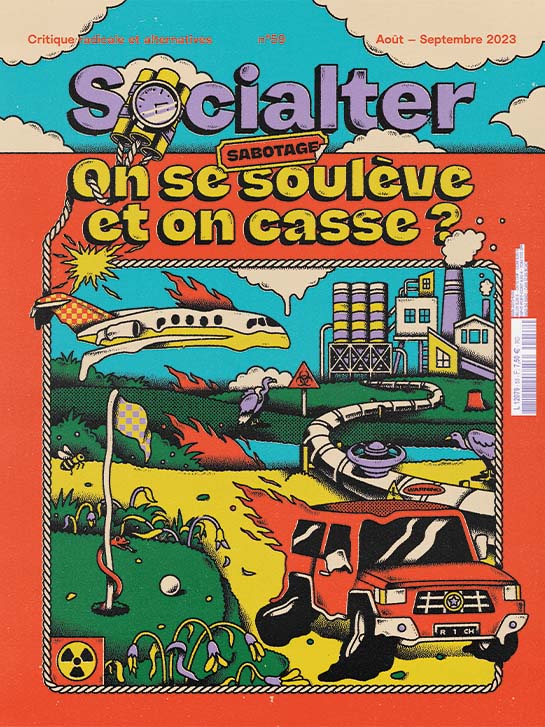

Article issu de notre numéro 59 « Sabotage : on se soulève et on casse ? », en kiosque, librairie et sur notre boutique.

Pesée contre pesée

En juin dernier, deux mois déjà, t’en souviens-tu, tu as trouvé équilibrée la mise en examen puis en détention du meurtrier de Nahel. Équilibrée aussi la réponse émeutière à ce crime. Même foutraque, même pilleuse, cette violence t’a semblé une réponse proportionnée aux violences policières. Comme les sabotages perpétrés par l’écologie radicale. Le moins qu’on puisse faire est bien de désarmer les méga-bassines au regard des dégâts qu’elles causent et des inégalités qu’elles creusent entre agriculteurs. Tu dis désarmer pour bien faire entendre que la violence protestataire répond à une violence structurelle que tu estimes autrement plus violente. C’est ta pesée à toi.

D’autres n’ont pas la même. D’autres estiment que le meurtre d’un adolescent par un flic ne justifie pas qu’on incendie la maison d’un maire où dorment ses enfants ni qu’on attaque des mairies au mortier. Ceux-là s’émeuvent davantage des dégâts rue de Rivoli que des dégâts dans la vie des proches de Nahel.

C’est pesée contre pesée.

À nouveau le poison de la légitimité s’injecte dans le débat. Monopole de la violence des flics contre légitimité de la réplique illégale des quartiers populaires. La chronique précédente le démontrait avec brio et panache : le supposé conflit de légitimité est en fait un conflit de sensibilité. Je trouve légitime ce que j’approuve et illégitime ce que je désapprouve. Untel s’indigne d’une boutique pillée (ne serait-ce que parce qu’il la possède), untel s’indigne du racisme endémique de la police française (ne serait-ce que parce qu’il le subit). Aussi vrai que le conflit de légitimité en cache d’autres, la balance des violences est au fond un heurt entre des hiérarchies de valeurs. Propriété contre égalité. Autorité contre individu. Ordre contre justice. L’ordre ne tolère pas que des mineurs refusent d’obtempérer ; la justice ne tolère pas qu’on meure pour un refus d’obtempérer. Nous sommes bien dans des options morales – sous-tendues de calculs d’intérêt, comme toute option morale. Ce heurt ne se règle ni dans une pièce de théâtre ni dans une dissertation de bac où tous les arguments sont réversibles. Il se règle dans la rue.

La rue est une image. Une désignation générique pour tous les espaces où le dissensus politique s’incarne. La rue c’est la politique dans le monde physique et non plus symbolique. Dans la rue l’emporte le plus fort. Ici la question de la violence n’est plus morale mais stratégique. Non plus : est-il juste d’avoir recours à la violence, mais : ce recours est-il payant ? Non plus : la fin justifie-t-elle les moyens. Mais : la violence est-elle le bon moyen pour parvenir à nos fins ?

Orgie autoritaire

La question stratégique a ceci de plaisant qu’elle est moins spéculative que la question morale. Son examen peut s’appuyer sur des faits. Je ne peux toujours pas certifier objectivement que les émeutes étaient une réponse moralement pertinente à la mort de Nahel, mais je peux au moins observer que ces émeutes, qu’on les mette sur le compte de l’ensauvagement, du consumérisme, de TikTok, de la révolte, de la pauvreté, ou de l’antiracisme, ont ouvert une orgie autoritaire. Après cinq nuits de chaos, la France dominante, bourgeoise, blanche, âgée, rentière, propriétaire, ne s’est plus retenue pour réclamer, par la voix du président de la copro, qu’on retire les aides sociales aux familles de délinquants. Signe infaillible de régression droitière : les parents étaient mis au centre du jeu politique. La société et ses cadres en appelaient aux mères – qu’elles éduquent leurs sauvageons ! – et aux pères – une bonne baffe et au lit. Les jeunes avaient pris la rue, maintenant la vieille garde la reprenait de plus belle. Le bilan stratégique des émeutes n’était pas seulement nul : il était négatif.

Mais s’agissait-il d’une stratégie ? Pas de stratégie sans objectif. Quel était ici l’objectif ? Y avait-il, davantage qu’une cause (je casse parce que je suis en colère), une intention, une visée ? Visait-on l’incarcération du coupable ? C’était déjà fait. Visait-on l’abrogation de la loi de 2017 qui étend le domaine de la légitime défense ? La réouverture de certains dossiers de crimes policiers ? Rien de tout cela n’avait été formulé par ceux qui avec habileté enfonçaient des supermarchés à la voiture bélier.

Et si par exceptionnel certains émeutiers avaient formulé que l’émeute est un moyen de pression politique, s’agissait-il d’un moyen adéquat ? Si les émeutes avaient duré deux, trois, six mois, persistant aussi longtemps que les revendications restaient lettre morte, le pouvoir aurait-il fini par céder ? Ici la question de la violence débouche sur le cyniquement célèbre mot de Staline en réponse à des leaders du bloc Ouest qui lui reprochaient de malmener les libertés religieuses sur son territoire : le pape, combien de divisions ? Le pape peut chouiner douze heures par jour, Staline commencera à l’écouter quand il aura à sa disposition plus de chars que l’armée soviétique.

La bourgeoisie, combien de divisions ? Le capital, la finance, combien de divisions ? Il arrive que nous autres opposants conjecturions en salivant que le pouvoir a peur. Dans cet élan auto-persuasif, nous nous racontons que la macronie s’est pissé dessus le jour du saccage de l’Arc de triomphe par les Gilets jaunes. Jubilant de rage plébéienne, nous nous remémorons l’hélicoptère posé sur le toit de l’Élysée pour évacuer le président banquier. C’est humain, et c’est sans doute nécessaire pour entretenir l’ardeur, mais c’est une fable. Si l’insurrection avait représenté un réel danger pour le pouvoir, une seule division de chars, un millième de l’arsenal de l’armée française, aurait suffi à la mater, quoi qu’il en coutât de morts.

Le pouvoir n’a pas peur, il a peur de tirer sur la foule, car sous nos cieux une longue histoire sociale a déplacé les curseurs du tolérable. Quand l’accroissement des conflictualités lèvera cette réticence (c’est bientôt), le rapport des forces apparaîtra à nu : beaucoup de divisions coté pouvoir, aucune coté contestation.

Cette donnée stratégique frappe d’inanité les atermoiements moraux quant à l’usage de la violence. Est-il bien sérieux de questionner moralement l’usage d’une arme que je ne possède pas ? À quoi bon mes scrupules à sortir mon couteau sans manche auquel manque la lame ?