Sur le montant de nos impôts, le calcul de nos retraites, l’organisation de notre système éducatif ou de santé, l’Europe n’est pas décisionnaire. En matière de climat, cependant, elle pèse lourd.

Les objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre sont décidés à l’échelle de l’Union européenne (UE). Ainsi, c’est le Conseil des chefs d’État qui a adopté l’objectif de réduire de 55 % les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2030 pour viser la neutralité en 2050, décision ensuite traduite dans la loi par les députés sortants du Parlement européen.

L’UE joue également un rôle crucial dans la mise en œuvre des politiques climatiques. Les normes réglementaires, comme celle abondamment discutée par les candidats sur l’interdiction des ventes de voitures neuves thermiques à partir de 2035, sont européennes. C’est enfin l’UE qui a la main sur le système d’échange des quotas de CO₂, grand absent des débats malgré son rôle dans les réductions d’émission.

Pour mieux cerner les enjeux climatiques du scrutin, examinons où en est l’UE en matière de réduction d’émissions et les leviers dont elle dispose pour atteindre l’objectif de – 55 %.

L’empreinte carbone de l’UE diminue, mais pas assez rapidement

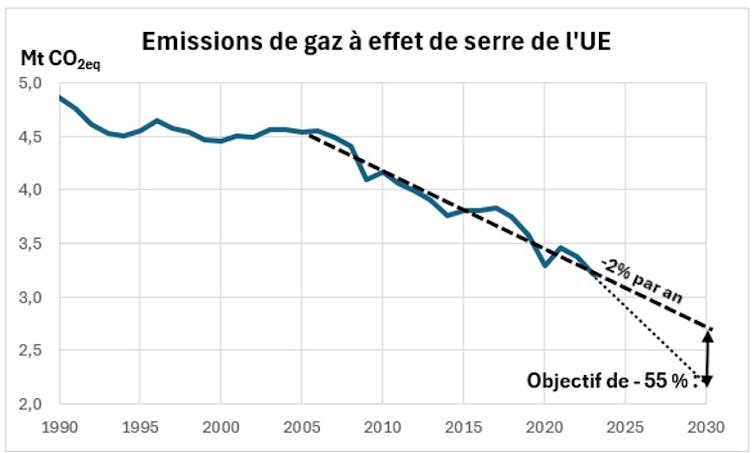

En 2023, les émissions brutes de l’UE (mesurées hors séquestration du CO2 par les forêts) sont en recul d’un tiers par rapport à 1990. Contrairement à une idée reçue, cette baisse ne résulte pas de délocalisations d’émissions de CO2 que nous réimporterions via l’achat de produits émetteurs à des pays tiers. Depuis 2005, l’empreinte de consommation de l’UE, qui inclut ces émissions incorporées aux importations, diminue au même rythme que les émissions sur le territoire de l’UE.

[Déjà plus de 120 000 abonnements aux newsletters The Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui pour mieux comprendre les grands enjeux du monde.]

S’il a fallu 33 ans pour réduire de 33 % les émissions, atteindre – 55 % sur les 7 ans qui restent d’ici 2030 est-il un objectif atteignable ? Il faut en réalité distinguer deux périodes :

- Les émissions de l’UE ont stagné entre 1990 et 2005.

- Depuis 2005, elles suivent une tendance baissière de 2 % par an, une fois gommées les fluctuations de court terme.

La cause de cette rupture de tendance est clairement identifiable. 2005 marque le démarrage effectif des politiques climatiques européennes, avec l’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto et celle du système d’échange de quotas de CO₂.

Pour atteindre l’objectif de – 55 %, il faudra doubler ce rythme de baisse tendanciel d’ici 2030. C’est l’objet de la panoplie des mesures du « Pacte vert » et de leurs déclinaisons sectorielles. Si on conteste ces mesures, ce qui est bien sûr le droit de chacun en démocratie, il faudra leur proposer des substituts ou renoncer à l’objectif de -55 %. C’est dans ces termes qu’il conviendrait d’organiser le débat public.

L’énergie et l’industrie en pointe, le transport à la traîne

Deux secteurs, la production d’énergie (électricité, chaleur, raffinage du pétrole) et l’industrie ont réalisé 80 % des réductions d’émissions (voir tableau ci-dessous). Ce sont les secteurs couverts par le système d’échange des quotas dont la réforme est un maillon essentiel du Pacte vert.

Un prix élevé du quota de CO2 accélère l’arrêt des centrales électriques utilisant le charbon ou d’autres combustibles fossiles. La suppression des allocations gratuites de quotas encore accordées à l’industrie manufacturière, couplée à la taxe carbone à la frontière, devra faciliter la décarbonation des procédés industriels les plus émetteurs en protégeant les secteurs concernés (acier, ciment, engrais…) de la concurrence des pays tiers.

Or, les candidats plébiscitent la taxe à la frontière mais bottent en touche sur les autres volets de la réforme du marché des quotas de CO2.

Les émissions générées par le transport – un quart du total, un tiers si on inclut les transports internationaux – sont encore nettement au-dessus de leur niveau de 1990. C’est dans ce secteur qu’il faut impérativement trouver des réductions d’émission supplémentaires d’ici 2030 en s’attaquant aux transports routiers, principale source d’émissions de CO2 du secteur, mais aussi à l’aérien et au fret maritime.

L’électrification des véhicules, visée sur les nouveaux véhicules par les normes européennes, n’est que l’un des vecteurs de cette transformation. Il faudra aussi jouer sur le partage entre transports individuels et collectifs, la vitesse des déplacements, leur nombre, l’organisation de la logistique. L’inclusion des transports domestiques dans un second système de quotas de CO2, à partir de 2027, devra faciliter cette transition vers la mobilité bas carbone qui implique aussi de repenser l’organisation des mobilités à l’échelle des territoires.

On aurait aimé que les candidats se prononcent sur les conditions sociales et économiques permettant l’émergence de cette mobilité bas carbone qui va impacter nos modes de vie.

Progrès sur les bâtiments, tête-à-queue agricole

Pour viser l’objectif de – 55 %, il faudra également consolider les baisses d’émissions dans l’agriculture et les bâtiments. La période récente a vu une accélération des réductions d’émission liées à l’usage des bâtiments (résidentiels ou professionnels), avec le renchérissement des factures à la suite du conflit ukrainien, mais aussi grâce au déploiement des pompes à chaleurs dont les effets s’additionnent à ceux des rénovations thermiques des bâtiments.

Sur l’agriculture, l’évolution récente a plutôt pris l’allure d’un tête-à-queue. La baisse passée des émissions agricoles, notamment dans l’élevage bovin, a été le reflet des difficultés économiques des producteurs, bien plus que le résultat de politiques climatiques embryonnaires. La PAC, par laquelle transite la majorité des soutiens agricoles, n’a que marginalement intégré les enjeux climatiques via des écoconditionnalités. Sous la pression du mouvement des agriculteurs, l’Europe a reculé sur les volets agricoles du Pacte vert qui privilégiaient la norme sur les instruments d’accompagnement économiques ou financiers.

Au-delà de formules incantatoires sur la souveraineté alimentaire ou l’agroécologie, il y a urgence à reconstruire la PAC pour assurer la résilience de l’agriculture européenne face au dérèglement climatique et faire refluer ses émissions. C’est particulièrement le cas en France où l’agriculture compte pour 20 % des émissions nationales, contre 11 % dans l’ensemble de l’UE.

L’affaiblissement du puits de carbone forestier

Sur les émissions brutes, l’UE est dans la bonne direction, avec un gros bémol pour l’agriculture, mais pas dans le bon tempo. On vient de le voir. Ce n’est pas le seul levier à mobiliser pour atteindre l’objectif de réduction de 55 %. Cela implique aussi de porter la séquestration du CO2 atmosphérique grâce aux forêts et aux autres puits de carbone à 310 millions de tonnes (Mt) de CO2 en 2030 (34 Mt pour la France). Or, en matière de séquestration du CO2, ce n’est pas le tempo qui est insuffisant, mais la direction suivie qui est mauvaise.

La capacité d’absorption des puits de carbone naturels de l’UE a perdu un peu plus de 100 Mt durant la dernière décennie et a été divisée par deux en France. La superficie des massifs forestiers continue de s’étendre, mais la croissance des arbres est affaiblie par les changements climatiques : sécheresses, tempêtes, incendies et surtout remontée des invasifs qui propagent de nouvelles maladies. Comme pour l’agriculture, il y a urgence à construire des politiques publiques qui protègent la capacité des puits de carbone forestiers face au durcissement des conditions climatiques.

Le match France/Allemagne

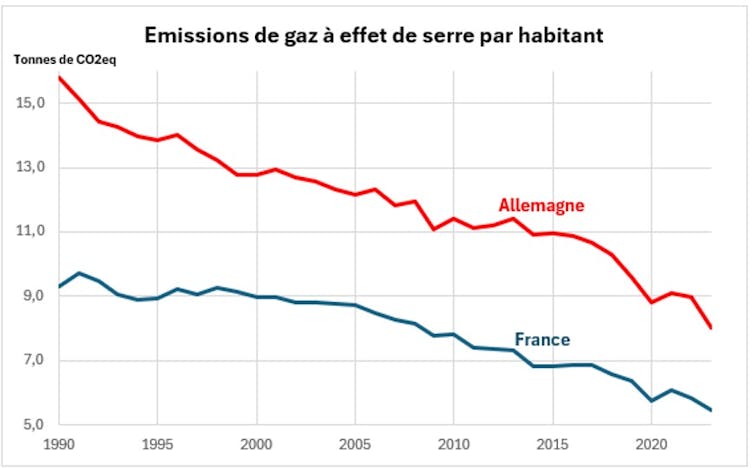

À l’intérieur du cadre défini à l’échelle européenne, les États membres peuvent conduire des stratégies différentes. Il y a des enseignements à tirer de cette diversité, comme l’illustre le cas de la France et de l’Allemagne en matière énergétique.

La transition énergétique exige d’accroître rapidement la production d’électricité décarbonée pour se substituer à celle provenant de la combustion d’énergie fossile et faire face à l’électrification des usages. L’Allemagne a choisi de le faire en se retirant du nucléaire et en investissant massivement dans l’énergie renouvelable. Pour certains, cette stratégie est une impasse conduisant à une « relance du charbon ». Pour d’autres, c’est la preuve que le renouvelable est « la solution ».

Examinons les faits. En 2023, l’Allemagne émet encore 8 tonnes équivalent CO2 par habitant, quand la France est descendue à 5,5 tonnes. L’écart provient principalement de la production d’électricité bien moins émettrice en France, où les trois-quarts du courant sont fournis par le parc nucléaire.

Mais l’Allemagne réduit nettement plus rapidement ses émissions qui sont, en 2023, en recul de 56 % sur le niveau de 1990, contre seulement – 30 % en France. L’écart résulte principalement de la forte baisse des émissions du secteur électrique allemand, où le charbon ne fournit plus que 26 % de l’électricité en 2023, contre près de 50 % 10 ans auparavant, grâce au développement accéléré des renouvelables. Il n’y a donc pas de relance du charbon en Allemagne, contrairement à une opinion répandue en France.

Pour autant, l’option de sortir en priorité du nucléaire a un coût élevé pour le climat, car elle ralentit le désinvestissement du charbon. L’arrêt de huit réacteurs à la suite de la catastrophe de Fukushima en 2011 a entraîné un recours accru aux centrales thermiques jusqu’en 2015. Sur la période récente, la fermeture des dernières centrales nucléaires (totale depuis avril 2023) a pesé sur l’offre d’électricité décarbonée en Allemagne et a contribué à la reprise temporaire des émissions du secteur électrique en 2021 et 2022.

Si l’Allemagne était sortie du nucléaire plus progressivement, les investissements massifs dans le renouvelable auraient permis un recul encore plus rapide des émissions de CO2.

L’exemple allemand nous montre combien il est important, dans le débat sur le nucléaire, de distinguer les choix concernant l’utilisation du parc existant de ceux concernant le nouveau nucléaire. Des éléments à verser au débat de ce côté du Rhin, si un jour les choix énergétiques y sont discutés au Parlement comme le prévoit explicitement la loi.